«Средняя Азия может оказаться регионом непростым в плане реакции на все угрозы...»

Станислав Тарасов

«Средняя Азия может оказаться регионом непростым в плане реакции на все угрозы...»

Станислав Тарасов

- Глава Минфина Египта высказался об антироссийских санкциях

- Названа безопасная для здоровья доза кофе в день

- СБУ создает подобие партизанского движения времен УПА в Харьковской области

- Движение по Крымскому мосту остановлено

- Эксперт указал на последствия предложенного «АвтоВАЗом» увеличения утильсбора

- Харламов спровоцировал слухи о воссоединении с Ковальчук

Прогулки по журнальному саду

Экскурсия двенадцатая: в океанских глубинах

В режиме самообслуживания — перерезанные кабели — что такое унгрунд — чудесный терменвокс — лоты и эхолоты недостаточной силы — два андеграунда — тысяча позитивных рецензий — незрячие фальшивомонетчики — человек со стороны — живая лимбургская каша — о вреде олбанского языка.

Пресса из Москвы в Адыгейскую республиканскую библиотеку по-прежнему не поступает, и наш библиотечный отдел периодики перешёл на самообслуживание: посетители-читатели снабжают его теми изданиями, которые сами выписывают. Разумеется, они выписывают (и альтруистически несут в библиотеку) издания особого рода — «Экспресс-газету», газету «Жизнь», в лучшем случае, — «Комсомольскую правду» и «Московский комсомолец», в самом что ни на есть лучшем случае, — «Российскую газету» и «Собеседник». В майкопских газетных киосках — примерно такая же картина; и на телевидении — то же самое (по крайней мере, на трёх главных федеральных телеканалах). Правда, есть канал «Культура»; кто хочет, тот смотрит «Культуру». А кто хочет смотреть канал «Культура»? Тот же, кто читает литературные журналы в сетевом «Журнальном зале». Для остальных майкопчан — повсеместная газета «Жизнь». Узнаю тебя, «Жизнь», принимаю и приветствую звоном щита…

Пора признать: мой город Майкоп живёт в ситуации перерезанных культурных кабелей — конечно, кабели не перерезаны окончательно — доступ к телеканалу «Культура» и к «Журнальному залу» у майкопчан имеется; но надо делать поправку на желание получать вход к тем или иным ресурсам. С учётом этой поправки картина близится к абсолюту: в качестве культуры — телепередача «Ты не поверишь!», в качестве объективной информации — мифо-мессинговая и пропагандистски-сноуденовая белиберда, новорожденные детки Киркорова и яйцеклетки Аллы Пугачёвой.

Но дело в том, что любой человек — кем бы он ни был — всё же как-то воспринимает мир вокруг себя, объясняет его. Это — «встроенная опция». По-видимому, способность людей к творчеству также является «встроенной опцией». Люди будут рисовать картины и писать стихи даже на необитаемом острове. Какие стихи они станут писать на необитаемом острове? Ведь поэзия, создаваемая читателями газеты «Жизнь» — совсем не то, что поэзия, творимая посетителями сайта «Кольта. Ру» (хотя, на мой взгляд, одно другого стоит).

А я, как местный «эксперт по современной литературе», как председатель городского литобъединения и как участник жюри майкопских литературных конкурсов — волей-неволей знакомлюсь со всем, что сочинили соостровитяне. И делаю выводы…

Первый мой вывод таков: я стал использовать (для себя) культурологический термин под названием «унгрунд».

"Унгрунд" - это совокупное пространство всей письменной речи и всей устной речи, осуществлённое на некотором языке; к примеру, «русский унгрунд» — всё, что написано и сказано на русском языке — всеми людьми, вне зависимости от их культурных, профессиональных, имущественных, этнических, гендерных и прочих характеристик.

Но и этого недостаточно: «унгрунд» — плюс к тому ещё и всё, что было подумано всеми людьми на некотором языке.

(В сталинскую эпоху государство жёстко контролировало не только всю сферу письменной речи, но и всю сферу устной речи; поэтому совокупность письменной и устной речи не даст достаточного представления об «унгрунде» сталинской эпохи — для правдивого результата надо к речи присовокупить тогдашнюю мысль со всеми сопутствующими ей «мыслеуклонами»; или вот ещё пример: я сочинил стишок про Аллу Пугачёву, настолько злой, что я не решаюсь опубликовать его даже в своём блоге — но ведь этот стишок есть в унгрунде, поскольку сочинён — мною).

Собственно говоря, вместо пижонского словца «унгрунд» я мог бы сказать нечто нейтральное — допустим, словосочетание «социокультурное поле» — но слишком уж оно, это словосочетание, громоздко. В Советском Союзе семидесятых-восьмидесятых годов настойчиво пропагандировалось понятие «ноосфера» (под предлогом изучения наследия академика Вернадского); однако и «ноосфера» — не годится. «Нооосфера» — нечто позитивное, благородно-медоносное; «за ноосферу!» — тост на банкете в Бильдербергском клубе. Русский унгрунд же — не позитивен; он — чаще всего, злой и деструктивный. Тютчевское «люблю грозу в начале мая» — это «высокая культура как наивысший уровень унгрунда». А народное «люблю грозу в начале мая: как жиганёт — и нет сарая» — мужицкая реплика барину Тютчеву (а также Александру Блоку и прочим господам-романтикам) из глубин русского унгрунда. Ничего со мной не поделать, я люблю звучно-пижонские словечки; понятие «унгрунд» не я придумал; оно бытовало до меня (в немецкой классической философии), стало быть, я свободно могу воспользоваться им.

Как всякий полевой феномен (как всякое поле) унгрунд нематериален и неноминален. Но он выражает себя в виде вполне номинальных произведений и высказываний (а также в виде вполне материальных книг, скульптур и архитектурных сооружений). Унгрунд текуч и изменчив, он ежесекундно меняется. Есть музыкальный инструмент — терменвокс; он преобразует электромагнитные поля в звуковые волны. Культура — это чудесный терменвокс, преобразующий колебания унгрунда — в книги и скульптуры. В свою очередь, всякое новое произведение меняет унгрунд-поле — подобно тому, как малое движение человеческой руки меняет электромагнитное поле в комнате с работающим терменвоксом, заставляя звучать терменвокс по-иному.

Подчиняется ли унгрунд этике? Нет, не подчиняется. Унгрунд — это стихия, и культура — это стихия, такая же, как вода или плазма, а стихии — вне этики. Унгрунд может испортиться; поскольку он подчинён законам термодинамики (в том числе, «закону энтропии»); скажу больше: портиться — естественное состояние унгрунда. Унгрунд, предоставленный себе, непременно испортится, загниёт; и тогда общество, движимое гнилым унгрундом, скатится по мифо-рельсам на век назад или на тысячелетие назад (в зависимости от степени порчи). Если же унгрунд портить (киркорить, нострадамить и сноуденить) намеренно, тогда он испортится вдвойне быстрее. Но подходить к унгрунду с моральными мерками — всё равно что сечь плетьми море, потопившее корабль. Море живёт по своим внеэтическим законам, и культура живёт по своим внеэтическим законам. Лезть к морю и к культуре со своими частными вкусами и нормами — унижать самого себя собственным яростным бессилием.

Когда интеллигенты говорят, что «Ольга Седакова лучше Стаса Михайлова» или что «Андрей Битов лучше Дарьи Донцовой», я нахожу в этом момент культурологического абсурда. Ольга Седакова действительно лучше — для меня как для конкретного читателя; но для меня как для культуролога Ольга Седакова и Стас Михайлов — равноценны. Это — различные проявления единого-совокупного-многообразного русского унгрунда. Правильно ли говорить, что (тёплое и ласковое) Средиземное море лучше (холодной и тёмной) Марианской впадины? И Средиземное море, и Марианская впадина — части Мирового Океана, и в том равны (кстати, в курортном Средиземном море тоже можно утонуть насмерть).

Неучитывание унгрунда опасно тем, что без «фактора унгругда» на многие важные вопросы не найдётся ответа. Сейчас принято объяснять всё этническими или (и) социально-политическими причинами, но ведь бывают культурные явления, которые этими причинами не объясняются. Вот пример: в начале восьмидесятых годов прошлого века по советским школам прокатилась волна «садистских стишков про маленького мальчика» («маленький мальчик по стройке гулял…»

Благодаря тому, что я научился ориентироваться в унгрунде, я ясно вижу, что в позднесоветской культуре было два разных дна-андеграунда (ошибочно принимаемых за единое дно). Первый андеграунд («квазиандеграунд») — творчество контрэлит, не допущенных в советскую элиту (по тем или иным причинам); это — не «дно», а «иловый слой на дне». Когда запреты были сняты, слой контрэлиты всплыл вверх, перемешавшись с элитой — так слитно, что я уже перестаю отличать «тогдашнее антисоветское» от «тогдашнего советского», Анатолия Гладилина от Юлиана Семёнова. Помню, что Гладилин был антисоветским литератором, а Юлиан Семёнов — советским, но интонации этой парочки — не могу различить (наверное, лет через двадцать я не отличу Евтушенко от Бродского). Второй же андеграунд — это «дно унгрунда»; оно было таковым при советской власти и осталось таковым посейчас. Я отдаю отчёт в том, что Аксёнов, Гладилин, Бродский, Галич, Солженицын — это одно, а «садистские стишки про маленького мальчика» — это другое. И Высоцкий — это другое; и, скажем, Эдуард Асадов — другое. Асадов был советским поэтом, фронтовиком, инвалидом войны — но он пребывал «на дне» советской культуры, ибо советские эстеты кривились от него. Прошли десятилетия. Эдуард Асадов — по-прежнему «на дне» культуры, постсоветские эстеты (отчасти — те самые, советские эстеты, отчасти — новоприбывшие эстеты) всё так же кривятся от Асадова. Но Асадов — есть в унгрунде (хоть и, как всегда, «на дне»). А тех, кого когда-то хвалили, в унгрунде уже нет. Юные майкопские студентки знать не знают — не только кто такие Сергей Островой и Евгений Винокуров, но даже кто такие Борис Слуцкий и Давид Самойлов — а стихи Асадова они переписывают в заветные тетрадки. Разве это не достойно изумления и восхищения?! Лично мне стихи Асадова не нравятся. Но мои индивидуальные вкусы — ничто по сравнению с величаво-океанической мощью унгрунда.

…Я часто говорю, что сейчас у нас вообще нет литературной критики (хотя есть отдельные литературные критики — в том числе, блестящие критики). Литературная критика (если она действительно является таковой) обязана отталкиваться от состояния современного ей общества; критикам должен быть интересен унгрунд. Тому, что называет себя «российской литературной критикой», унгрунд не интересен. Если отделить от нашей «литкритики» литературоведение (тексты о классике), выявится, что вся наша «литкритика» — на 85% - это позитивные рецензии.

Спору нет, навык написания позитивных рецензий входит в «профессиональный минимум литературного критика», я сам написал немало позитивных рецензий. Но ведь литературная критика не сводится к тысяче позитивных рецензий. Критик должен уметь проанализировать творчество автора и даже обругать автора — когда это необходимо. В нашей литкритике «пространство ругани» сведено к жалким резервациям. Можно ругать общественно значимых и читаемых авторов, можно ругать откровенных графоманов (особенно — провинциальных властных графоманов — в порядке «борьбы за местные рычаги»), можно (и желательно) ругать представителей смежных жанров и дискурсов. Можно ругать Акунина и Пелевина; можно ругать председателя Мухославского Союза Писателей Гордопупкина; можно (и одобряемо) ругать Ларису Рубальскую с Ильёй Резником, можно поругать Макаревича с Шевчуком или Воденникова с Верочкой Полозковой. Но западло сказать, что Олег Дозморов пишет некачественные, неблагозвучные стихи, или что Гандельсман творит опусы мастеровитые, но бесцельные во всех отношениях, или что Драгомощенко потратил жизнь на шарлатанство, или что Сен-Сеньков с Голынко-Вольфсоном — раскрученные сомнительности. Наша критика не замечает ничего за пределами своей гильдии; и даже то хорошее, что (потенциально) пребывает в гильдейских рамках, она не замечает. Гильдия, славословящая Дозморова, но не увидевшая Алексея Корецкого или Ольгу Рожанскую — это не гильдия, а шайка незрячих фальшивомонетчиков.

Наша литературная критики требует оценки «человека со стороны».

И «человек со стороны» явился; это — «камчатский колумнист» Василий Ширяев.

Вася Ширяев раздражает литературную элиту — но чем? Ведь он — очень добрый; Вася Ширяев устроен так, что даже если захочет написать что-то злое, у него не получится. Этот человек сделан из доброго теста (я сделан из более злого теста, чем он). В свежем, октябрьском выпуске «Урала» — колонка Ширяева «Голод-2013. Памяти Агеева». Судьба критика Александра Агеева настолько трагична, что я не решусь писать про неё — предвижу, что с отчаянья наломаю дров. А Ширяев — смог написать об Агееве; и у него получился умный, тонкий, тёплый и бережный текст.

Кстати, мне понятно, чем Ширяев так злит всех. Тем, что он глядит на замкнутую гильдию литературных критиков — извне и снизу. Со стороны унгрунда. Вася Ширяев любит переводить профессиональные жаргонизмы литкритической гильдии на человеческий язык («мейнстрим» — слово, смысл которого никто не знает, поэтому может быть употребляемо как в положительном, так и в отрицательном смысле", «реваншизм — когда с тобой хотят поступить соответственно, а ты этого не хочешь» и др.). Вообще Вася Ширяев — это «Виктор Шкловский наших дней»; он развинчивает литкритиков, подобно тому, как Виктор Шкловский некогда развинчивал Стерна с Гоголем.

Шкловский тоже был добрым человеком (хоть и эсеровским боевиком) — оттого он и прожил такую долгую жизнь.

Доброта подвела Шкловского: его книги, написанные в конце жизни, я не могу читать: не филология, не критика, не эссеистика-мемуаристика, а какая-то живая лимбургская каша.

Васе Ширяеву грозит опасность превратиться в «позднего Шкловского».

Вторая ширяевская проблема — это, конечно же, «олбанский язык», которым Ширяев имеет обыкновение пользоваться.

Он указывал (в подписи) место своего проживания так — «посёлок Волканый». Я думал, что это имеет какое-то отношение к волку («волканый критик критиков — санитар леса»). Потом догадался, что сей посёлок расположен на Камчатке, где много вулканов, а в девятнадцатом веке говорили «волкан» («Не разожжёшь в измученной груди давно потухшего волкана» — В. Бенедиктов). Стало быть, ширяевский посёлок — не «Волканый», а «Волканный».

Посёлок оказался «Вулканным», а Ширяеву я рекомендую отказаться от «олбанского языка»; а не то его речи люди перестанут понимать правильно.

А литературная общественность пусть благодарит судьбу за то, что к ней пришёл «новый Шкловский», а не, скажем, «новый Бахтин» (или «новый Святополк-Мирский»).

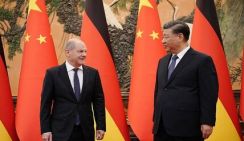

Фото Руслан Кривобок/ РИА Новости

- Захарова: Россию не приглашали на годовщину высадки союзников в Нормандии

- Бойцы ВС РФ ликвидировали в ЛНР перевозившую боеприпасы колонну ВСУ

- В Госдуме ответили Маску на запугивание людей неполиткорректным и нетолерантным ИИ

- Глава Минфина Египта высказался об антироссийских санкциях

- Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов

- СБУ создает подобие партизанского движения времен УПА в Харьковской области

- Эксперт указал на последствия предложенного «АвтоВАЗом» увеличения утильсбора

- Названа безопасная для здоровья доза кофе в день

- Киев не сможет самостоятельно участвовать в переговорах — политолог Безпалько

- В МЧС озвучили прогноз: еще пару дней вода в Тоболе у Кургана будет подниматься