«В 2026 году тенденция сокращения налоговых доходов РФ усилится…»

Михаил Делягин

«В 2026 году тенденция сокращения налоговых доходов РФ усилится…»

Михаил Делягин

- В Раде паника: вывозить киевлян некуда

- Мясников: Отказ от приема препаратов от холестерина может привести к параличу

- От задержанной на военной базе США россиянки отказалась мать

- На Западе Зеленского обвинили во лжи

- РЖД задобрит бонусами высаженного в Забайкалье подростка в 40-градусный мороз

- СМИ: Упавшие с крыш сосулька и снег убили жительниц Москвы и Пензы

- В МИД РФ рассказали, почему ЕС выгодна горячая точка на Украине

- Джабаров: Пока все заявления Зеленского о переговорах не обнадеживают

«Мы давно засняли всю территорию США: самолеты, корабли, ракетные установки…»

«Был у меня на приеме генерал Костин — начальник Центра космической разведки ГРУ Генштаба. Он показал альбом отличных снимков из космоса»

Так уж вышло в нашей истории, что свои первые шаги космическая отрасль делала с помощью радиоразведки ГРУ. Об этом и доныне мало, что известно, но это именно так.

Когда готовился к старту первый искусственный спутник Земли (ИСЗ), возникла сложная проблема: кто сможет провести наблюдение за спутником, начиная от его взлета до Камчатки. Оказалось, что нет такой службы в стране. Выручило Министерство обороны, а точнее радиоразведка Главного разведывательного управления.

Радиоразведчики вместе со специалистами космической отрасли провели тщательную подготовительную работу. Организовали тренировочный перелет по маршруту Москва — Камчатка и обратно. На самолете был установлен макет радиопередатчика ИСЗ, который в период полета непрерывно передавал сигналы. Делалось это с целью ознакомления и тренировки пеленгаторщиков с реальным звучанием в эфире сигналов спутника.

Охота за «Леопардом»: Центр требовал информацию по танку, но у часовых был приказ — стрелять на поражение

Малая группа военных разведчиков из Франкфурта-на-Майне вершила большие дела

Охота за «Леопардом»: Центр требовал информацию по танку, но у часовых был приказ — стрелять на поражение

Малая группа военных разведчиков из Франкфурта-на-Майне вершила большие дела

4 октября 1957 года старт и полет ИЗС прошел успешно. Не подвели и радиоразведчики. Сигналы были приняты.

А покорение космоса продолжилось: радиопеленгаторные узлы ГРУ по-прежнему вели наблюдение за космическими аппаратами. И это была хоть и «почетная», но весьма существенная дополнительная нагрузка, к той круглосуточной и без того напряженной работе радиоразведки.

А когда началась активная работа над созданием разведывательных космических аппаратов, стало ясно, что космическая разведка — это terra incognita, то есть неизведанная земля. Заниматься ею «по совместительству» не получится.

Как сказал мне однажды генерал Петр Шмырев: «Либо бросать старую добрую радиоразведку и переходить на космос, либо создавать какое-то новое подразделение».

И такое подразделение было создано. В 1961 году в составе Главного разведуправления был сформирован Центр космической разведки. Его начальником утвердили только что получившего генеральское звание Петра Костина.

Американцы к этому времени ушли вперед, создали спутники «Мидас» для фоторазведки и «Самос» — для радиоразведки. И пусть они были недовольны первыми результатами испытаний, но продолжали упорно работать.

Работали и наши конструкторы. Дело оказалось неимоверно сложным. Следовало научить космические аппараты работать на оборону.

«Управлять космическим разведчиком, который назвали „Зенит-2“, — напишет академик Б. Черток, — было куда сложнее, чем „Востоками“. Для гарантии попадания в поле зрения фотоаппарата нужных объектов предусматривалась довольно сложная программа управления с Земли по специальной командной радиолинии. По сравнению с „Востоками“, „Лунами“, „Венерами“ и „Марсами“, объем информации, которую надо было передавать на борт „Зенита“, возрос в десять раз».

Полная автоматизация всех процессов на борту при постоянном контроле с Земли и вмешательстве с помощью программно-командной радиолинии требовала разработки системы управления бортовым комплексом на новых принципах.

Оказалось, что и возвращение «Зенита» на Землю также отличалось от возвращения «Востоков».

«Первый «Зенит-2» погиб, так и не выйдя на орбиту, — скажет с сожалением Черток, — Столько вложено труда и столько надежд было связано с этим первым космическим разведчиком, а подвела нас все та же «семерка», которой мы доверяем жизни космонавтов.

Разговор по ВЧ с Королевым оказался очень тяжелым. Авария была двойным ударом: во-первых, потеря нового объекта и, во-вторых, подрыв уверенности в надежности носителя при подготовке пилотируемых пусков на 1962 год".

И тут академик не случайно, вспоминая о «гибели» первого «Зенита-2», скажет самые добрые слова о Костине. «Мы благодарны Петру Трофимовичу (я, имел ввиду, генерала Костина) за постоянную поддержку, но понимаем, что не все генералы в Минобороны такие энтузиасты, как он».

Черток подметил правильно — Петр Трофимович Костин был неистребимым энтузиастом. Это и помогало ему в работе.

Второй запуск «Зенита-2» прошел успешно. После получения первых снимков генерал Костин пригласил в лабораторию ГРУ, где шла обработка и дешифровка снимков, Сергея Павловича Королева.

Министр обороны Родион Малиновский ознакомил со снимками Никиту Хрущева.

Следующий «Зенит-2», а для открытой печати «Космос-7», вышел на орбиту 28 июля 1962 года. Он отлетал четверо суток. Здесь уже были опробованы различные режимы фотосъемки — малыми сериями и протяженными трассами, при разной освещенности и положении Солнца.

Этот полет дал фотографии районов общей площадью 10 миллионов квадратных километров, учитывая, что вся площадь США 9,36 миллиона километров.

В 1962 году было произведено пять удачных пусков «Зенита-2». За три месяца 1963 года, с марта по май — четыре запуска. Полет «Космоса-20», осуществленный 1 октября 1963 года, был последним в испытательной серии. Надежность космического разведчика была отлажена, и началась работа.

В 1967 году генерал Каманин в своем дневнике запишет: «Был у меня на приеме генерал Костин — начальник Центра космической разведки ГРУ Генштаба. Он показал альбом отличных снимков из космоса многих объектов США. Самолеты, морские корабли, ракетные установки, железнодорожные вагоны, узлы связи, мосты, заводы различаются по типам невооруженным глазом. Мы уже давно засняли всю территорию США и других стран.

Костин предложил свои услуги в подготовке космонавтов по разведке с «Алмаза» и 7К-ВИ. Я согласился с его предложениями, подписал все необходимые документы и дал команду генералу Кузнецову организовать взаимодействие".

А это, собственно, и есть результаты работы космической разведки, о которых пишет Каманин.

12 лет возглавлял Центр генерал Петр Костин. За эти годы он, по сути, создал и поставил на ноги нашу космическую разведку.

С тех пор прошло много лет, но о Петре Трофимовиче помнят. Недавно в интернете я нашел слова неизвестного пользователя под ником «10831».

«У нас начальником по части разведки был генерал-лейтенант Костин Петр Трофимович, — пишет пользователь, — высочайшей культуры человек. Талантливый инженер, стратег и тактик незаурядный. Он никогда не ругался матом и не позволял этого подчиненным. Рядом с таким командиром культура расцветает. И космическая разведка была на уровне…»

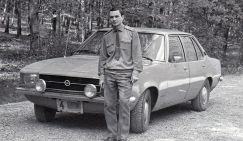

Однако прежде, чем стать таким, Петр Костин прошел большой и сложный путь.

Из плеяды великих авиаконструкторов: Сегодня отмечается 100 лет со дня рождения Генриха Новожилова

Генеральный конструктор «Ила» создал непревзойденные Ил-76, Ил-96 и Ил-114, которому повезло меньше

Из плеяды великих авиаконструкторов: Сегодня отмечается 100 лет со дня рождения Генриха Новожилова

Генеральный конструктор «Ила» создал непревзойденные Ил-76, Ил-96 и Ил-114, которому повезло меньше

«Его уважали и любили»

Летом 1941-го выпускникам военной электротехнической академии предстояло получать дипломы. 25 июня они готовились сдавать последний государственный экзамен. Но грянула война. Их вызвали в Москву, в Разведуправление Красной армии.

Воентехник 1-го ранга Петр Костин был назначен заместителем командира 313-го отдельного радиодивизиона ОСНАЗ на Юго-Западный фронт. Радиоразведчики в трудных боевых условиях быстро обретали опыт.

313-й дивизион, получил такую оценку командования. «Вскрыта группировка 2 венгерской армии. Выявлено прибытие итальянских войск на участок фронта Острогожск-Павловск».

Однако главные победы дивизиона были впереди, когда Петра Костина назначили командиром этой воинской части. Его дивизион вошел в историю войны, как разведывательная часть, которая в решающий момент Курской битвы смогла добыть ценнейшие сведения, которые сыграли важную роль в принятии решения советским командованием.

А было это так. Ночью с 11 на 12 июля 1943 года немецкое командование изменило направление главного удара с Обояни на Прохоровку. Эти передвижения заметил наш самолет-разведчик, обнаружив танковые колонны фашистов, которые двигались на Прохоровку. Одновременно с пилотом командир дивизиона Костин доложил о том, что танковые дивизии СС сменили направление наступления.

Начальник разведки Воронежского фронта генерал Илья Виноградов, получив эти сведения, поспешил к командующему фронтом генералу армии Николаю Ватутину.

Вот как дальше об этом вспоминал сам Виноградов. «В это время генерал армии Ватутин отдавал приказ командующему 5-й танковой армией генералу Павлу Ротмистрову на переброску войск из Прохоровки на обояньское направление. Я докладываю: «Товарищ командующий, этого делать нельзя. Вот донесение летчика и данные радиоразведки, которые подтверждают, что четыре танковые дивизии противника повернули с обояньского направления и продвигаются в сторону Прохоровки.

Командующий тут же отменил свой приказ и отдал новый о подготовке войск к встрече с наступающими вражескими танковыми частями".

Подводя итоги боевой деятельности частей радиоразведки за летний период 1943 года, Разведуправление дала такую оценку 313-му дивизиону: «Хорошо освещается группировка противника перед фронтом, своевременно выявляются изменения в ее составе, особенно по танковым дивизиям».

Порядка 300 кв. км освободила армия России с 17 по 23 ноября. Подводим итоги недели

Ключевые моменты хроник СВО в сообщениях и фотографиях «Свободной Прессы»

Порядка 300 кв. км освободила армия России с 17 по 23 ноября. Подводим итоги недели

Ключевые моменты хроник СВО в сообщениях и фотографиях «Свободной Прессы»

Разведуправление не спроста подчеркивало умение дивизиона подполковника Петра Костина работать именно по танковым соединениям. Казалось бы, что тут сложного — отличить танковую часть от пехотной. Но это если ты танки видишь воочию.

А как их отличить в эфире? Дело крайне трудное. Но в 1943 году наши радиоразведчики научились это делать по отличительным признакам в радиообмене и построении особых позывных радиостанций, которые противник применял для внутренней связи между частями соединений. Это было ценное достижение в радиоразведке.

Ветеран радиоразведки Валентина Ивановна Кашкарова, воевавшая в составе радиодивизиона, в беседе со мной, так вспоминала о Костине: «Он не только командир был хороший, но человек добрый. Никогда не повышал голос на подчиненных. Представляете, война, всякое бывало, а он ни на кого даже не прикрикнул. Его уважали и любили».

Проект под названием «Круг»

После войны Костин был начальником отдела радио- и радиотехнической разведки в Центральной группе войск (Австрия), потом служил в Москве в 6-м управлении ГРУ.

«Мы тогда создавали совершенно новую технику, — вспоминал сокурсник Костина по военной академии генерал-лейтенант Петр Шмырев, — Не буду скрывать, использовали немецкую разработку — уникальный радиопеленгатор, обладающий очень высокой чувствительностью, большой дальностью и точностью. Так вот немцы сделали два таких радиопеленгатора. Один был направлен на запад против англичан и американцев, другой — против нас.

Американцы захватили западный пеленгатор, и сделали по образу и подобию германского свой. Мы же взяли восточный пеленгатор и поступили примерно так же. Построили, установили его под Москвой.

«SOS, SOS! Заходим на посадку! Будем падать на Нью-Йорк!»

Помощник военно-воздушного атташе СССР пошел на крайний шаг, когда понял, какую игру затеяло ЦРУ

«SOS, SOS! Заходим на посадку! Будем падать на Нью-Йорк!»

Помощник военно-воздушного атташе СССР пошел на крайний шаг, когда понял, какую игру затеяло ЦРУ

Но потом вышло постановление, подписанное Сталиным. Он фундаментально подошел к проблеме и приказал установить на территории страны 30 таких аппаратов. Главному разведуправлению досталось 12 образцов, остальные распределили в НКВД, ВВС. Было решено установить их в разных городах страны.

Эту большую и сложную работу поручили возглавить Петру Костину. Проект получил условное название «Круг». Петр Трофимович успешно справился с задачей".

К словам Шмырева остается добавить, что система «Круг» в 1961 — 1962 годах стала основным участником секретной операции, получивший кодовое наименование «Операция К». В ходе этого мероприятия следовало определить влияние высотных ядерных взрывов на состояние ионосферы и магнитосферы Земли.

Однако главное дело его жизни было еще впереди. Сочетая в себе способности прекрасного организатора, высококвалифицированного инженера и опытного разведчика, Петр Костин сделал многое для развития космической разведки.

Он внес большой вклад в разработку и эксплуатацию аппаратов космической разведки серий «Зенит» и «Янтарь». Вместе с генералом Николаем Каманиным и специалистами Центра подготовки космонавтов активно осуществлял разработку программ исследований проводимых членами экипажей долговременных орбитальных станций военного назначения «Алмаз».

В 1974 году генерал-лейтенант Петр Костин был назначен на должность заместителя начальника ГРУ Генштаба по вооружению.

В 1986 году Петр Трофимович Костин ушел из жизни.

- Бывший британский дипломат Прауд рассказал, как можно завершить конфликт на Украине

- Развеян миф о пользе популярного в России лакомства

- Reuters: Украина не получила сотни миллионов долларов от США на энергетику

- В МИД РФ рассказали, почему ЕС выгодна горячая точка на Украине

- На Западе Зеленского обвинили во лжи

- Джабаров: Пока все заявления Зеленского о переговорах не обнадеживают

- В Раде паника: вывозить киевлян некуда

- Лукашенко: Путин похвалил Белоруссию за сохранение технологического потенциала

- Мясников: Отказ от приема препаратов от холестерина может привести к параличу

- Безработица в Германии достигла максимума за 12 лет