«Если ясности в экономике нет, то предприятия инвестировать не будут…»

Никита Масленников

«Если ясности в экономике нет, то предприятия инвестировать не будут…»

Никита Масленников

- Впервые в истории: Искусственный интеллект применил шантаж к программисту из-за обиды

- Президент Финляндии Стубб заявил, что Россия проигрывает Украине

- Ученые поняли, куда исчезла звезда из галактики Андромеда

- В России ожидаются погодные аномалии

- Новости СВО: вражеские подразделения лишились боеспособность в Харьковщине

- Главные новости на утро 14 февраля

- Из-за переутомления у мужчины на 40 минут остановилось сердце

- Блокировать Telegram будут постепенно, считает эксперт Долгова

Книга рекордов ВС РФ. БТ-7М, ИС-4, Т-54, Т-90М «Прорыв»: самый быстрый, самый тяжелый, самый массовый, самый умный

Ни одна страна мира не может похвастать такими танковыми войсками, как Россия

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал о многократном увеличении производства военной техники со времени начала спецоперации.

«К примеру, по танкам производство с начала конфликта увеличилось почти в 7,5 раз. По легкобронированным БМП, БТР, БМД — более чем в 4,5 раза. По высокоточным средствам поражения — в три раза. По боеприпасам для ствольной артиллерии в 15 раз. По авиабомбам в 55 раз», — сказал Алиханов в ходе форума «Армия-2024».

Ни одна страна мира не может похвастать такими танковыми войсками, как Россия (на втором месте — США, на третьем — Северная Корея), — как по их количеству на вооружении, так и по уровню технологического развития. Нет западного танка, который по своим характеристикам мог бы сравниться с российским Т-90М «Прорыв», и уж тем более зарубежные армии могут только мечтать о знаменитом Т-14 «Армата» с необитаемой башней. Танк опережает западные разработки не менее чем на пять-десять лет. И это не удивительно: советская школа танкостроения, наследие и детища которой действуют до сих пор, была сильнейшей в мире. И самая большая страна в мире продолжает удерживать первую строчку по объему парка боевых танков на вооружении до сих пор.

В межвоенные годы перед Советским государством стояла задача обеспечения вооруженных сил средствами борьбы, подразделявшимися на вооружение (оружие), военную технику и иные военные средства. По своему предназначению и характеру применения они делились на боевые и обеспечивающие.

Опираясь на опыт Первой мировой и Гражданской войн, их классифицировали по видам базирования: наземные, воздушные и морские. Неслучайно Сталин, выступая 13 января 1941 года на заседании Главного военного совета, заявил: «Современная война будет войной моторов. Моторы на земле, моторы в воздухе, моторы на воде и под водой. В этих условиях победит тот, у кого будет больше моторов и больший запас мощностей».

Обеспечивающие средства в межвоенный период и в годы Великой Отечественной войны предназначались для поддержания войск и сил флота в необходимой степени боевой готовности, сохранения и восстановления их боеспособности, повышения эффективности применения боевых средств и снижения результативности действий врага. К ним относились средства оперативного, технического и тылового обеспечения.

Основными разновидностями индивидуального ручного огнестрельного оружия являлись магазинная винтовка, револьвер, пистолет, пистолет-пулемет, пулемет. В это время практически во всех армиях, принимавших участие во Второй мировой войне, эволюция стрелкового оружия шла одинаковыми путями: снижение веса основного автоматического оружия пехоты — пистолета-пулемета; замена винтовок карабинами; облегчение станковых пулеметов для повышения их мобильности на поле боя; модернизация и появление новых средств для борьбы с танками — противотанковых ружей, ружейных гранат и ручных гранатометов с кумулятивными гранатами. Несмотря на внедрение новых образцов военной техники и усиление артиллерийских средств, оружие пехоты оставалось самым массовым и сыграло большую роль в вооруженной борьбе. Например, если в Первую мировую войну потери от стрелкового оружия составили 28−30%, то во Второй мировой войне они выросли до 30−50% от общих потерь.

Развитие военной техники требовало создания пулеметов для самолетов и танков.

Бронеавтомобили, состоявшие на вооружении Красной армии, предназначались для

ведения разведки, преследования отступающего противника, поддержки атаки своей пехоты и отражения атаки врага. В 1920—1930-х гг. советские конструкторы создали ряд моделей броневиков: легкий БА-20 на базе советской легковой автомашины эмки (М-1); средний БА-27 с 37-мм пушкой и пулеметом на базе первого советского грузовика АМО; закрытый 10-мм боевой трехосный БА-10 с 45-мм пушкой и двумя пулеметами; тяжелый БА-11 с броней в 10−13 мм, 45-мм пушкой и двумя пулеметами. Конечно, бронеавтомобили не могли заменить танки.

В период технической реконструкции наряду с пехотой, конницей, артиллерией стали

интенсивнее выделяться в самостоятельный род автобронетанковые войска. При этом развитие танков определяли господствующие в то время взгляды на роль и способы боевого применения автобронетанковых войск в вооруженной борьбе. Советская военная мысль на этом этапе развития танков исходила из прогноза их разностороннего применения в маневренной войне, а значит, одновременного обеспечения их броневой защитой, повышения скорости передвижения и огневой мощи носимого ими огнестрельного оружия.

Начав копирование конструкций иностранных танков, советские инженеры за короткий

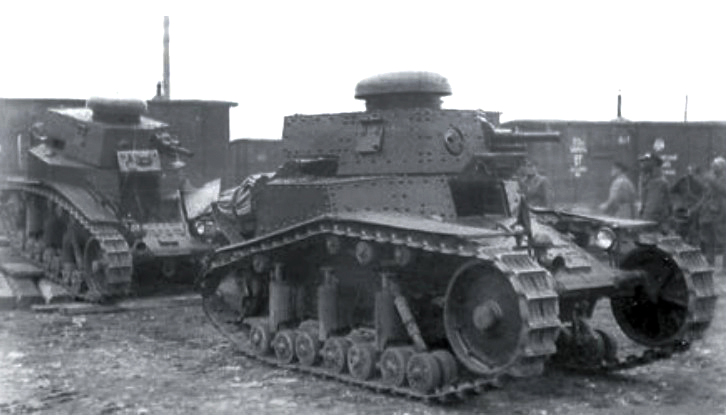

срок внесли в выпускаемые разновидности танкеток, малых, средних, тяжелых и специальных танков столько оригинальных усовершенствований, что перешли к производству танков собственных, отечественных разработок. В 1927 году на вооружение поступил первый советский танк МС-1 (Т-18), через четыре года — танкетка Т-27.

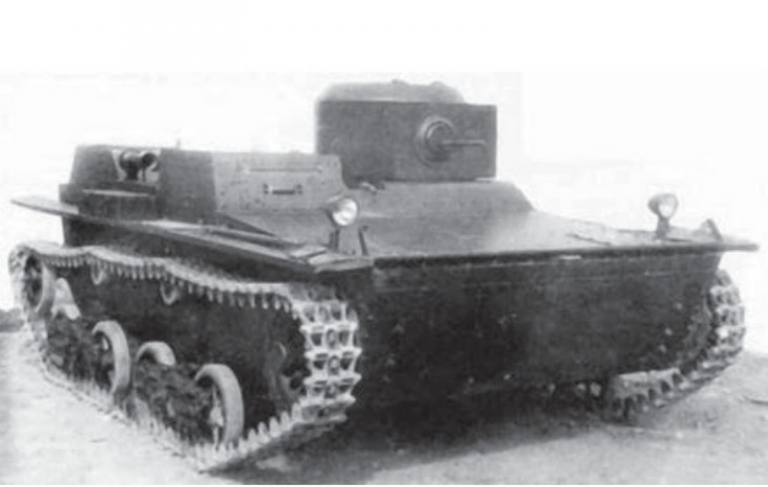

Недостатки танкеток заставили конструкторов во главе с Н. Н. Козыревым создать новую машину — малый плавающий танк Т-37, а затем модификации Т-37А и Т-38, которые поступили на вооружение соответственно в 1933 и 1936 гг. Главными достоинствами этих машин стали использование автомобильных агрегатов и плавучесть.

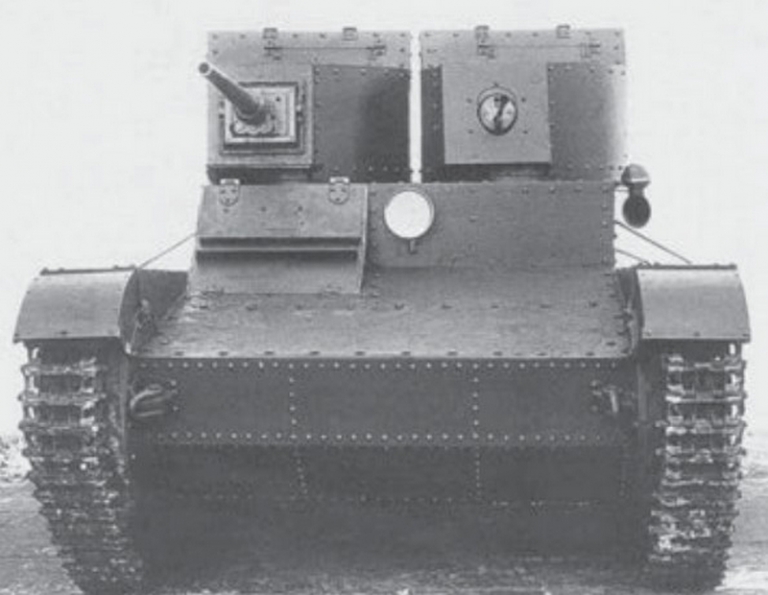

В 1931 году началось производство легкого танка Т-26, прототипом которого являлся

английский легкий танк «Виккерс». Сначала Т-26 выпускались двухбашенными с

пулеметным вооружением, а на командирских машинах устанавливалась радиостанция.

С 1933 года стали выпускаться однобашенные танки Т-26 с 45-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Часть их изготавливалась с двумя пулеметами (спаренным с пушкой и в нише башни) и зенитным пулеметом, а на командирских танках также устанавливалась радиостанция. На всех модификациях Т-26 броня оставалась противопульной (6−15 мм).

Т-26 создавался и сопровождался во всех его модификациях конструкторским коллективом под руководством С. А. Гинзбурга. В целом специалисты положительно оценивали танки

Т-2629, однако Советско-финляндская война 1939−1940 годов выявила серьезные недостатки, которые помогли конструкторам устранить аналогичные недочеты и в тех типах боевых машин, которые еще разрабатывались или проходили испытания.

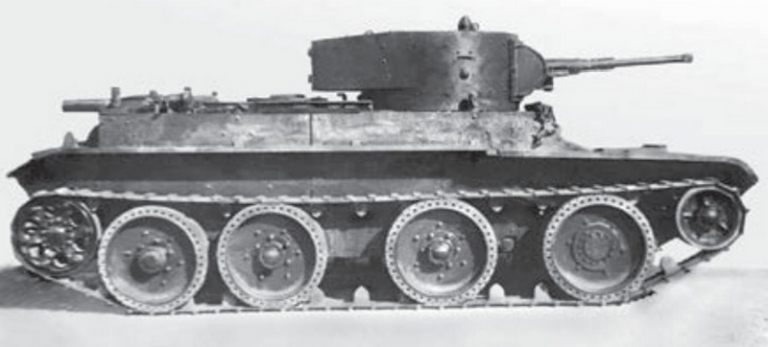

Одновременно с танками Т-26 выпускались легкие танки БТ (быстроходный танк).

Советские конструкторы при создании первого танка этого семейства БТ-2 за основу взяли одну из лучших разработок того времени американского конструктора Д. У. Кристи.

Главной особенностью БТ стал колесно-гусеничный движитель. Танки БТ выпускались с

1931 по 1940 г. в нескольких модификациях (основные БТ-2, БТ-5, БТ-7), различающихся

вооружением, двигателем, конструкцией башни, бронированием, и стали самыми массовыми средствами автобронетанковых войск.

На первых образцах БТ устанавливалась 37-мм пушка со спаренным пулеметом, позднее 45-мм пушка. Командирские танки оснащались радиостанцией. На БТ-7А устанавливалась 76-мм пушка. С 1939 г. начали выпускать танки БТ-7М, на которых впервые в истории мирового танкостроения установили специальный танковый дизель. На всех машинах этой серии имелись радиостанция и танкопереговорное устройство. Производство танков Т-26 и БТ прекратили в 1940—1941 годах. Далее были разработки средних, тяжелых и специальных танков.

Какие советские и российские танки попали в Книгу рекордов ВС РФ, смотрите далее в фоторепортаже «Свободной Прессы».

- НАТО нацелилось на морскую блокаду России — посол Корчунов

- Российский солдат рассказал о зверствах ВСУ

- Россиянка оштрафована за оскорбление в переписке

- Эксперт назвала парадоксальной реакцию курса доллара на решение ЦБ по ставке

- В Тихом океане зафиксировано мощное землетрясение

- В России хотят создать сервис для знакомств на базе Госуслуг

- Раскрыт масштаб киберхищений у россиян

- Новости СВО: вражеские подразделения лишились боеспособность в Харьковщине

- Главные новости на утро 14 февраля

- Впервые в истории: Искусственный интеллект применил шантаж к программисту из-за обиды